文 患者総合支援センター医療福祉相談室 徳盛 宏賢(とくもり ひろたか) 生活困窮者自立支援制度とは、生活や就労に関するさまざまな困りごとについて、自立相談機関が窓口となり、一人一人の状況に合わせた支援プランを作成し、相談支援員が寄り添いながら自立の促進を図ることを目的として関係機関と連携、支援を行います。 支援内容の例 ※支援内容はお住まいの市町村で異なります 詳細は相談窓口へご確認下さい 家計 […]

文 患者総合支援センター入退院支援室 屋宜 鮎美(やぎ あゆみ)医療福祉相談室 徳盛 宏賢(とくもり ひろたか) 患者総合支援センターは、入退院支援室・地域医療連携室・医療福祉相談室の3部署で構成されており、外来受診や入院相談、患者さん・ご家族が退院後も安心して生活が送れるよう、院内の様々な多職種チームと連携しながら支援を行っています。 当センターでは、地域の医療機関・介護施設と顔が見える連携作り […]

文:医療ソーシャルワーカー 銘苅 克徳(めかる かつのり) 最近、新聞やニュースなどで目や耳にすることの多くなった「ひきこもり」という言葉。「他人に話せない。」「社会から孤立している。」「相談先がわからない。」と悩んでいる方々、この記事を参考に、まずは相談先へご相談ください。 「ひきこもり」とは 「ひきこもり」とは病名や診断名ではありません。6か月以上、自宅内(場合によっては自室内)にこもって、 […]

文:医療ソーシャルワーカー 根間 侑妃乃(ねま ゆきの) 病気やケガで働けず、給料が出ない時に支給される傷病手当金。3日間連続で仕事を休んだ後、4日目以降から支給される仕組みになっています。 利用者の条件 ・医療保険の被保険者であること(※国保と後期高齢者医療制度の傷病手当金は任意給付)・病気やケガでの療養が必要なため、働くことができない状態・休業している間に給与の支払いがない 2022年の健康保 […]

文:医療ソーシャルワーカー 髙澤 信哉(たかざわ しんや) 今回は70歳以上の方を対象にした高額療養費制度を解説します。病気になると外来や入院など毎月医療費がどのぐらいかかるのか心配になると思います。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合、限度額を超える部分を払い戻す制度です。 事前に限度額認定証を申請すると、払い戻しではなく、自己負担限度額までの支払い […]

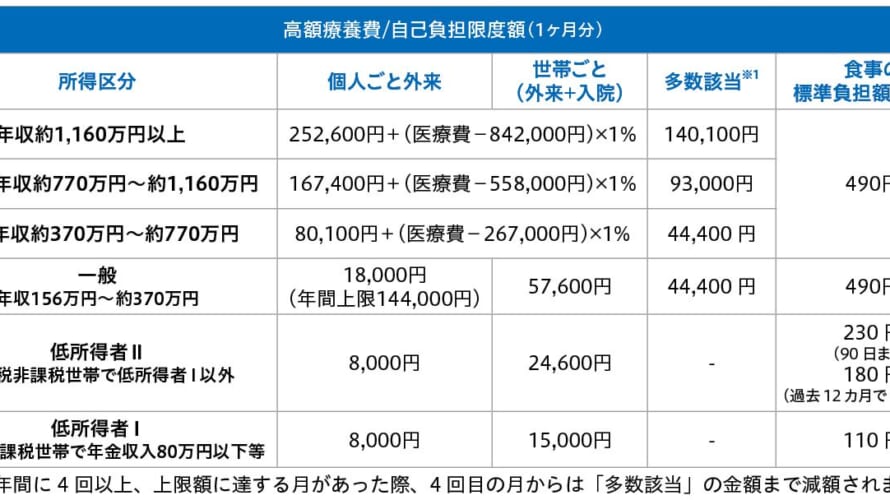

文 医療ソーシャルワーカー 西田 悠希子(にしだ ゆきこ) 病気になると外来や入院など毎月医療費がどのぐらいかかるのか心配になると思います。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合、限度額を超える部分を払い戻す制度です。 事前に限度額認定証を申請すると、払い戻しではなく、自己負担限度額までの支払いで済ませることもできます。保険が適用される医療費であれば、入 […]

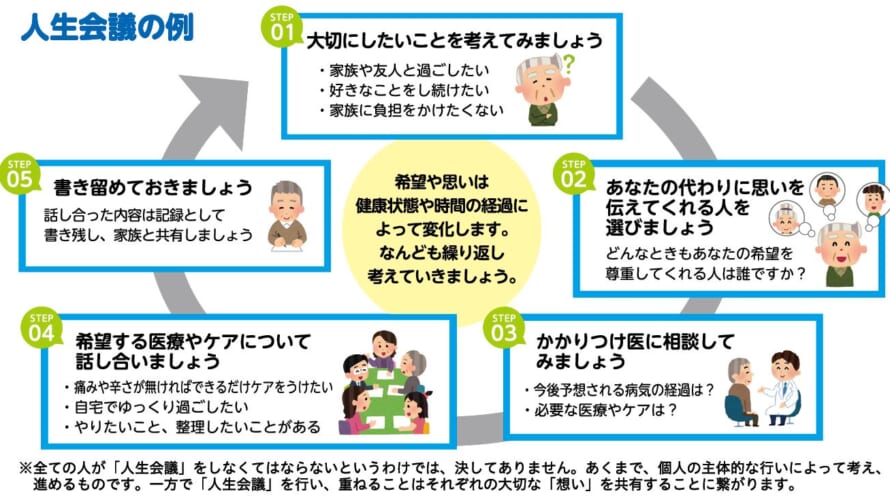

文:医療ソーシャルワーカー 徳盛 宏賢(とくもり ひろたか) 「人生会議」とは、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とも言います。人は誰でも大きな病気やケガをする可能性があります。「人生会議」とは本人、家族、医療従事者やさまざまな関係機関と話し合いを行い、希望する医療や介護・ケアを受けられるよう、皆で共有する会議のことを言います。 「命しるべ いのちの道標パンフレット」について 沖縄県では医 […]

病気やケガなどで通院中、もしくは入院中の方で「通院に負担を感じる」「住み慣れた自宅で過ごしながら治療が受けたい」と思う方はいませんか?今回は、通院や入院をせず、ご自宅などで医療が受けられる「在宅医療」についてご説明します。 在宅医療とは ご自宅や一部の入居施設など普段生活されている場所で、病気の治療や健康管理・相談、血圧・脈拍測定、栄養状態の管理、リハビリテーション、服薬管理、入浴介助など、さまざ […]

介護保険とは 介護保険は市町村が保険者となって運営しており、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスが受けられるようにサポートする制度です。自立支援や介護する家族の負担軽減を目的としています。 40歳以上の方は被保険者となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払い、サービスを利用することが出来ます。 利用できる方 介護保険に加入している「被保険者」の方が利用できます。第 […]

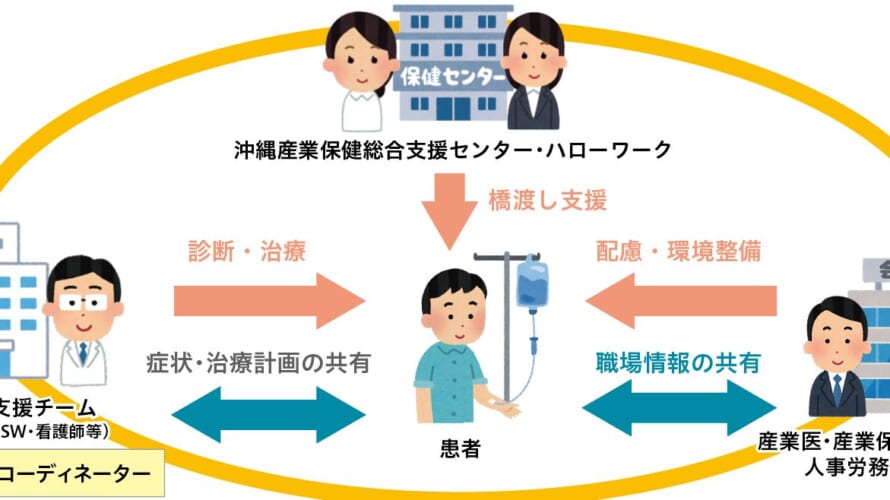

文:医療ソーシャルワーカー 徳盛 宏賢(とくもり ひろたか) 「治療と仕事の両立支援」とは、働く意欲・能力のある労働者が病気によって職を失う、また、仕事を理由として治療を受ける機会を逃すことなく適切な治療を受けながら働き続けられる社会を目指す取り組みです。 治療と仕事の両立でお困りでしたら、当院には両立支援コーディネーターがいますので、下記図のようにご本人と一緒に治療と仕事が両立できるよう、連 […]