| 対象期間 | 2016年1月1日~2022年12月31日 |

|---|---|

| 観察終了日 | 2023年8月31日 |

| 予後調査 | 来院情報 市町村住民票照会 |

| 生存率算出方法 | カプランマイヤー法(実測生存率) |

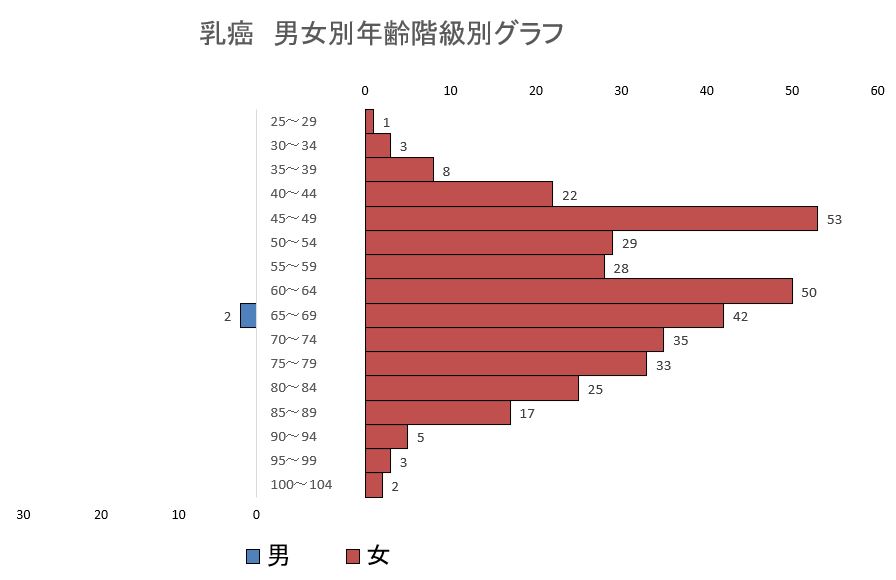

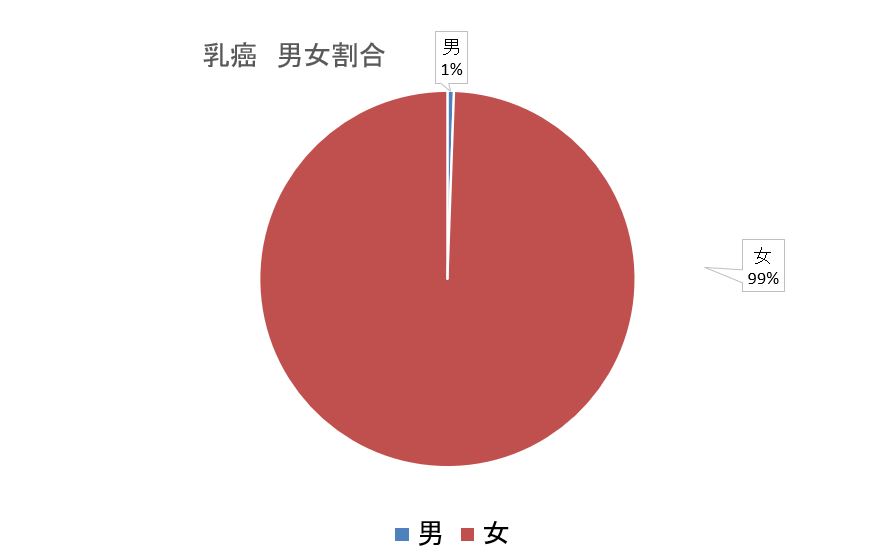

| 全症例数 | 358名 男:2名 女:356名 |

|---|---|

| 男女比 | 1:178 |

| 平均年齢 | 63.0歳 |

| Stage判明率 | 99.2% |

| 消息不明数 | 18名 |

| 消息判明率 | 95.0% |

わたしたちは心と心を結ぶ信頼される医療を目指します

| 対象期間 | 2016年1月1日~2022年12月31日 |

|---|---|

| 観察終了日 | 2023年8月31日 |

| 予後調査 | 来院情報 市町村住民票照会 |

| 生存率算出方法 | カプランマイヤー法(実測生存率) |

| 全症例数 | 358名 男:2名 女:356名 |

|---|---|

| 男女比 | 1:178 |

| 平均年齢 | 63.0歳 |

| Stage判明率 | 99.2% |

| 消息不明数 | 18名 |

| 消息判明率 | 95.0% |

| 全症例数 | 358名 男:2名 女:356名 |

|---|---|

| 男女比 | 1:178 |

| 平均年齢 | 63.0歳 |

女性の乳癌では40歳代後半に最も多く、次いで60歳代前半となっております。一方、男性の乳癌は、60歳代後半に2名認めました。

| 全症例数 | 358名 男:2名 女:356名 |

|---|---|

| 男女比 | 1:178 |

当院の患者さんの男女比は1:178となっております。乳癌は、女性だけに発生するがんと思われがちですが、実際には男性にも発生します。男性乳癌は、全乳癌の1%以下と比較的稀な疾患とされていますが、当院では2016年から2022年の7年間で、全体の1%にあたる男性乳癌の症例が確認されました。

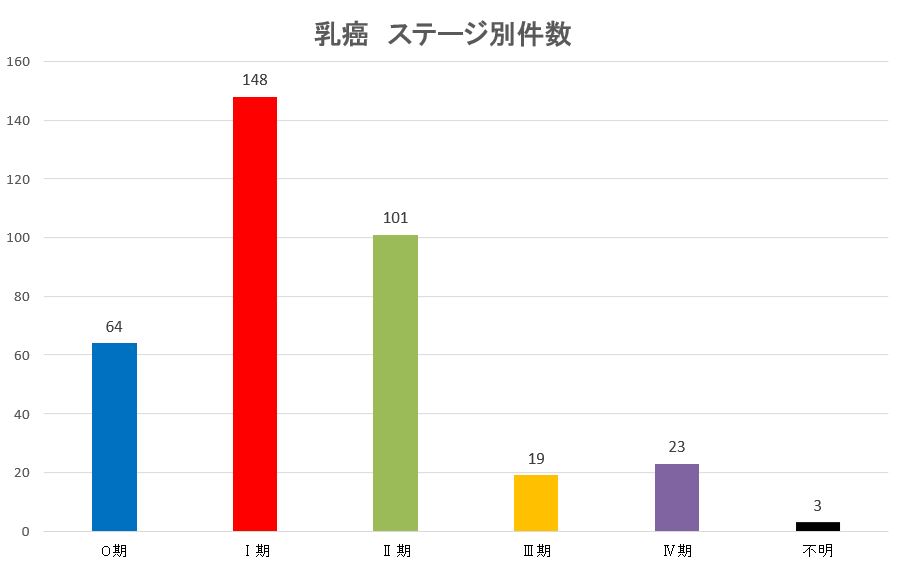

| ステージ別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | 全体 |

| 人数 | 64名 | 148名 | 101名 | 19名 | 23名 | 3名 | 358名 |

癌の進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類され、通常ローマ数字で表記されます。ステージは、癌の大きさなど(局所進展度)、リンパ節や他の臓器への転移の有無に基づいて決定されます。0期が最も早期で、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期と進行度が高くなります。当院の症例では、Ⅰ期が最も多く、次いでⅡ期、0期、Ⅳ期、Ⅲ期の順でした。不明は、他施設から紹介された患者さんで、情報が少ないためステージが不明となっております。

.jpg)

ステージ別の60か月(5年)生存率は、0期が98%、Ⅰ期が95%、Ⅱ期が82%、Ⅲ期が84%、Ⅳ期が50%でした。当院は、実測生存率を採用しているため、他の疾患による死亡も含めております。

大人の女性の乳房は、乳頭を中心に乳腺が放射状に15~20個並んでいます。それぞれの乳腺は小葉に分かれ、小葉は乳管という管でつながっています。乳癌の約90%はこの乳管から発生し、乳管がんと呼ばれます。小葉から発生する乳癌が5~10%あり、小葉癌と呼ばれます。

乳癌は5mmぐらいから1cmぐらいの大きさになると、自分で注意深く触るとわかるしこりになります。乳癌が乳房の皮膚の近くに達するとえくぼのようなくぼみができたり、皮膚が赤く腫れたり、乳房表面の皮膚がオレンジの皮のように赤くなり、痛みや熱感を伴う場合があり、このような場合は、転移をきたしやすい病態となっていることがあります。

乳房の近傍のリンパ節に移転が広がり、リンパ節の腫れが大きくなったりすると、リンパ液の流れがせき止められて腕がむくんだり、腕に向かう神経を圧迫して腕のしびれをきたしたりすることがあります。

レントゲン検査(マンモグラフィー)、乳腺超音波検査、MRI検査、CT検査などがあり、乳癌が疑われた場合は、しこりに細い注射針をさして細胞を取る穿刺吸引細胞診と、太い針を刺してしこりの一部を採取する針生検を行うこともあります。乳癌が転移しやすい臓器として、肺、肝臓、骨、リンパ節がありますので、転移があるかどうかの検査として、胸部レントゲン撮影、胸腹部のCT、骨のアイソトープ検査(骨シンチグラフィ)などが行われます

乳癌の治療には、外科療法、放射線療法、薬物療法があります。癌の進行度、組織型によって、治療法の内容や組み合わせが異なります。手術療法としては、乳房温存手術、乳房全摘術、リンパ節切除(郭清)、乳房再建術が行われます。放射線療法には、手術後の再発予防目的で行われる場合と、骨の痛みなどの転移した病巣による症状緩和目的で行われる場合があります。また、薬物療法では、ホルモン療法、化学療法、分子標的療法があり、患者さんの病状によって選択されます。

乳癌の発生、増殖には、性ホルモンであるエストロゲンが重要な働きをしています。生理・生殖要因としては、初経年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産歴がない、初産年齢が遅い、授乳歴がないことがリスク要因とされています。また、閉経後の肥満は確立したリスク要因ですが、閉経前乳がんについては、逆に肥満者でリスクが低くなることがほぼ確実とされています。

飲酒習慣により、乳癌のリスクが高くなる可能性があるとされ、また、閉経後の女性では運動による乳癌リスク減少がほぼ確実とされています。その他の食事、栄養素に関しては、野菜、果物、イソフラボン等が注目されているものの、十分に根拠がそろっているものはまだありません。

その他、一親等(親・兄弟姉妹)の乳癌の家族歴、良性乳腺疾患の既往、マンモグラフィ上の高密度所見は、乳癌の確立したリスク要因とされています。

次のページでは2018年の乳癌の生存率について解説します。