食道がんについて

- 2025.08.01

- ASUNARO No.122

- がん, 特集, 食道がん

食道とは?

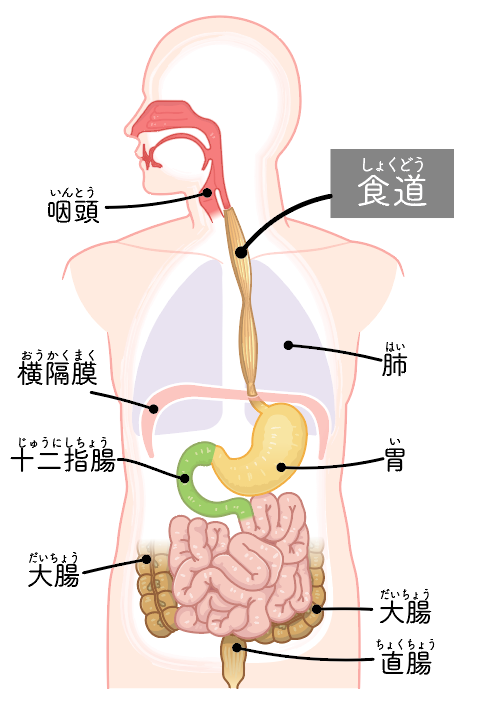

食道は、のど(咽頭)から胃へ食べ物を運ぶ、長さ約25cmの胸部にある唯一の消化管です(図1)。上1/3は気管と同じ発生臓器から、下2/3は胃と同じ発生臓器から分化し、上部食道とつながって形成されます。つながらない場合は「食道閉鎖」という新生児の疾患になります。

食道は消化機能を持ちませんが、蠕動運動により食べ物を胃へ送る重要な役割を果たします。心臓や肺、大動脈、気管など重要な臓器に囲まれ、入口と出口には括約筋があり、逆流を防ぎます。

食道がんとは?

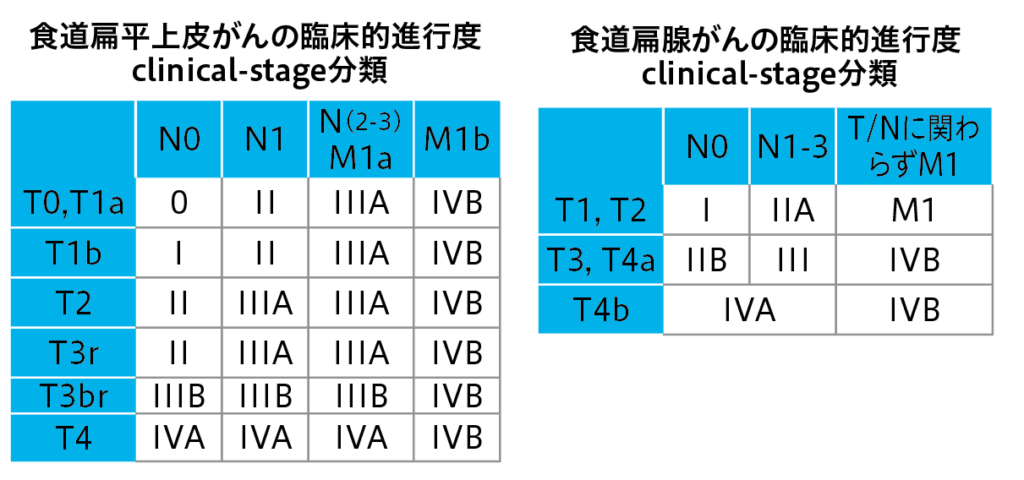

早期がんでは自覚症状が見られることは多くありません。進行してくると、食べ物がつかえるような感覚や胸の痛み、声のかすれなどが現れることがあります。現在、日本の食道がんの約90%が扁平上皮がんという組織型で、食道腺がんは約7%程度ですが、欧米では約60%以上が食道腺がんとなっています。

アルコール(エタノール)は、一度アセトアルデヒドに分解されて最終的に酢酸にまで分解されますが、このアセトアルデヒドが発がん物質になります。アルデヒドを分解する酵素の欠損者は特に食道扁平上皮がんになりやすいと報告されています。飲酒後に赤面される方は、この酵素の欠損者であると理解してください。一方、食道腺がんは逆流性食道炎が原因とされていて、日本でも徐々に増加してきています。飲酒や喫煙の習慣がある人は食道扁平上皮がんの発症リスクが高く、逆流性食道炎の経過が長い人は食道腺がんの発症リスクが高く、定期的な検査(特に上部消化管内視鏡検査)によって早期発見を目指すことが非常に重要です。飲酒や喫煙が影響する食道扁平上皮がんでは、同じ発がんメカニズムで咽頭がん、喉頭がん、胃がんなどの併発を約2割の方に認めます。

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12:1227−1233 がんの統計2024 公益財団法人 がん研究振興財団

食道がんの疫学

世界的に見て、食道がんの罹患率は男性で6番目、女性で12番目に多いがんで、がん死の原因として男性で6番目、女性で9番目に多いがんになります。日本での罹患率は男性で7番目、女性で17番目に多いがんで、男性が女性の4.3倍となります。がん死の原因としては男性で8番目、女性で18番目のがんとなります。沖縄県で見ますと、都道府県別に人口は25番目ですが、アルコール消費量は4番目との報告もあり、飲酒量が多い県と言えます。最新の2021年の報告では、食道がんの罹患数は161人/年で、人口10万人あたりの年齢調整罹患率は6.8と国内平均の9.8に比べて少ない県となります。沖縄県の胃がんの約1/3、大腸がんの約1/9の罹患率となります。

CA CANCER J CLIN 2021;71:209-249 がんの統計2024 公益財団法人 がん研究振興財団

食道がんの検査

| 検査の種類 | 検査内容 |

|---|---|

| 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 上部消化管内視鏡を挿入し、食道・胃・咽頭・口腔まで広範囲に観察します。最も早期がんを検出できます。 |

| 食道X線バリウム検査 | バリウムを飲んで食道に空気を入れ、レントゲンで食道の形状や異常を確認します(早期食道がんの描出は困難な場合があります)。 |

| CT検査 | がんの大きさ、周囲臓器への浸潤、リンパ節・他臓器への転移の有無を評価します。 |

| PET検査 | FDG(放射性フッ素を付加したブドウ糖)を使ってがんの転移の有無を確認する検査で、CTとは異なる視点から病変の評価が可能です。 |

食道がんの進行度は?

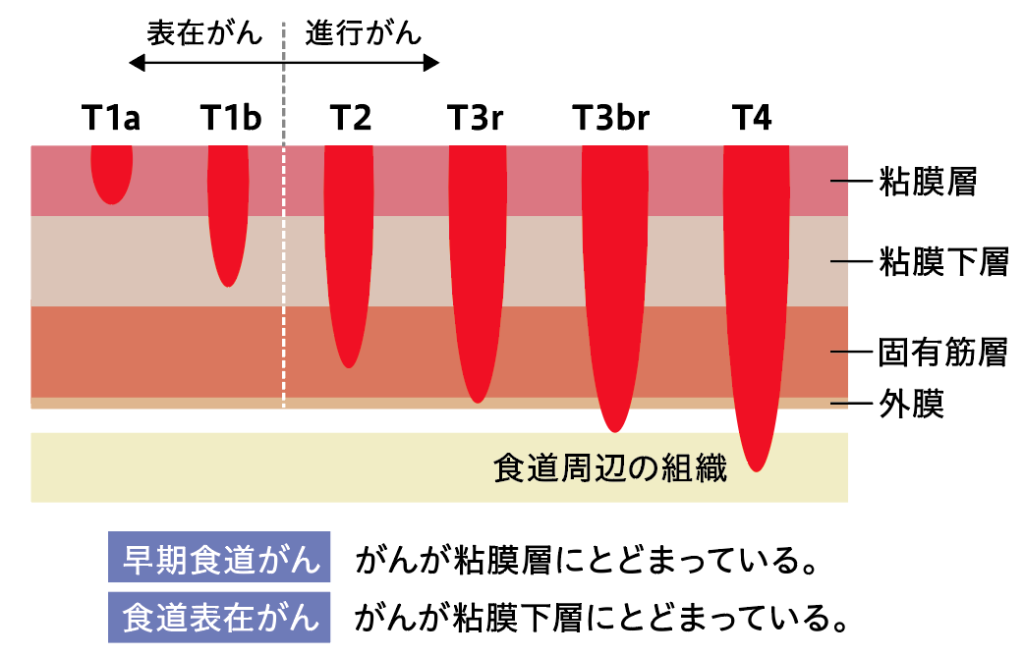

食道がんでは固有筋層に浸潤していない場合を早期がんではなく表在がんと言います(図2)。T1aはがんが粘膜層にとどまっており、早期食道がんとなります。T1bは粘膜下層に浸潤しており、リンパ節の転移頻度が低くないので、胃がんや大腸がんと違って早期がんとは言わず、表在がんと呼び手術の適応となります。T2からは進行がんとされ、T3rはがんが食道外膜まで達していても隣接臓器に浸潤しておらず、手術での切除が可能です。

一方、T3brは食道の外膜まで広がり、隣接臓器への浸潤が疑われるため、切除できるかどうかは微妙な状態です。T4ではがんが明らかに周囲臓器に浸潤しており、切除は困難な状態です。

食道がんの治療法

治療は「食道癌診療ガイドライン」に基づき、進行度に応じた標準治療を基本に進められます。そのうえで、患者さんの希望や生活環境、年齢や全身の健康状態などを踏まえ、主治医と相談しながら治療方針を決めていきます。

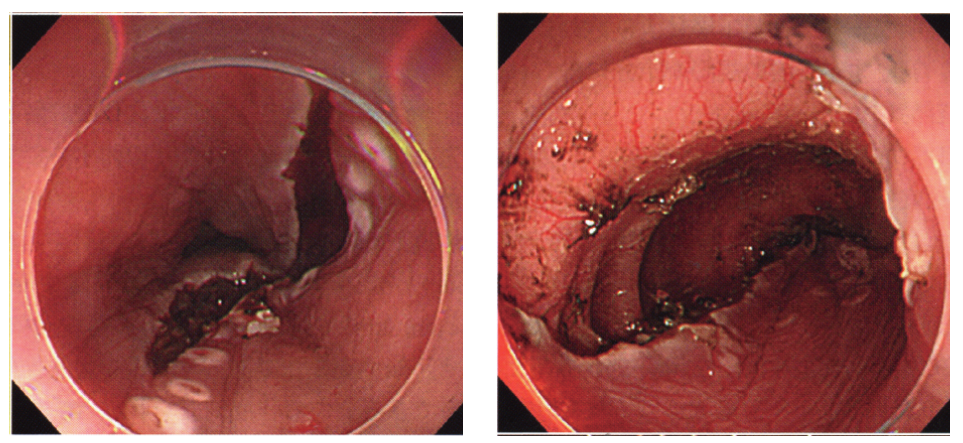

早期食道がんに対する内視鏡下粘膜剥離術(ESD)

がんが粘膜内にとどまる早期の段階では、内視鏡によって病変部を切除する治療が行われます。鼻または口から内視鏡を挿入し、病変の位置を特定して安全な範囲で切除します。短期間(2~4泊程度)の入院で済むケースが多いです。早期食道がんの中でも、粘膜筋板に到達するとリンパ節転移が数%認められるので、追加治療(化学療法、放射線療法、手術など)あるいは厳重な経過観察が必要となります。

早期食道がんの一部の方や進行がんに対する治療

化学療法

点滴により薬剤を投与し、がんの進行を抑える治療です。現在では、切除可能な進行がんに対しては術前化学療法をして手術を行うのが標準です。2020年からは免疫チェックポイント阻害剤も切除不能進行・再発食道がんで保険診療として使用可能となっています。肺、肝臓などの遠隔転移のあるStage 4Bの方は治療の第一選択となります。

放射線治療

数回から30回程度、放射線を照射してがん細胞を破壊します。手術や化学療法が困難な高齢者にも適応されます。重粒子線治療は、限られた施設のみで施行可能で、通常の保険診療ではなく先進医療となります。また穿孔のリスクがあるため腫瘍が筋層に入った程度のがんまでが適応となります。

化学療法+放射線治療

抗がん剤と放射線を併用して治療します。手術が難しい場合の代替治療や、再発がんに対する根治または緩和目的の治療として用いられます。食道腺がんの多い欧米では術前治療として施行されていますが、扁平上皮がんの多い日本では術前治療として化学療法に対する優位性が認められませんでした。

手術

食道と胃の一部および周囲のリンパ節(頸部、胸部、腹部)を取り除き、再建を行います。再建臓器としては胃が主に用いられます。

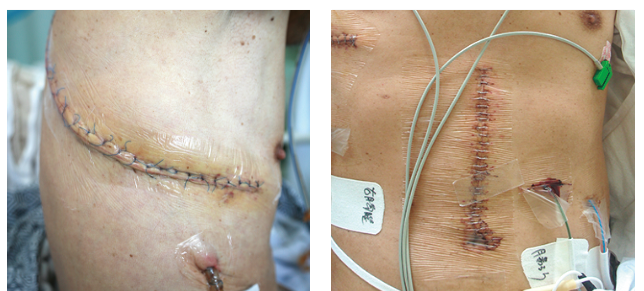

開胸手術

右の肋間を大きく開けて手術をします。安全ですが、大きな傷は整容性が悪く、術後の呼吸機能の低下も最も大きくなります。現在は食道がん手術の2割未満となっています。

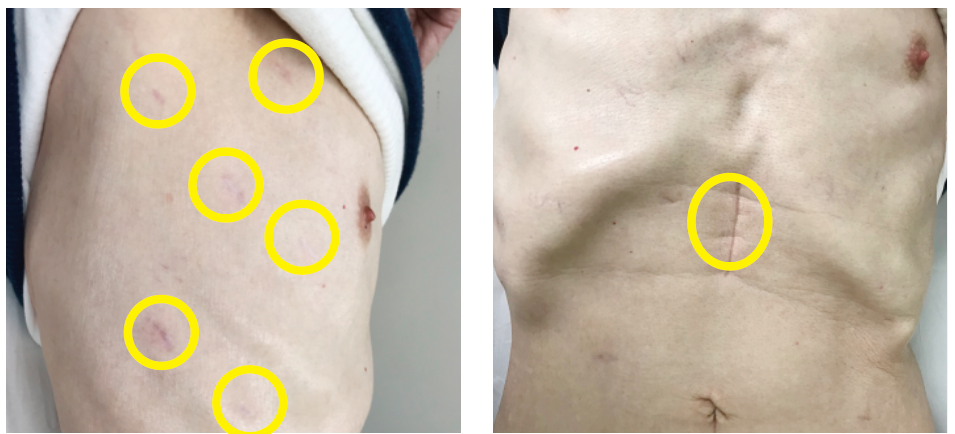

胸腔鏡手術

開胸移行が容易で安全な左側臥位と術野展開が容易な腹臥位の二つの方法があります。どちらも胸部に5~6個の穴を開けて(ポート留置)カメラを入れて手術を行います。開胸手術に比べて傷は小さく整容性に優れており、術後の呼吸機能の低下も軽減されます。

縦隔鏡手術

頸部創と腹部創からだけでトンネル工事のように鏡視下手術を行う方法です。胸腔を経由しないので、結核感染や肺の手術を受けられて肺癒着がある方に向いている手術法です。ただ、気管や大動脈近傍の大きな腫瘍では副損傷のリスクが高い手術と言えます。

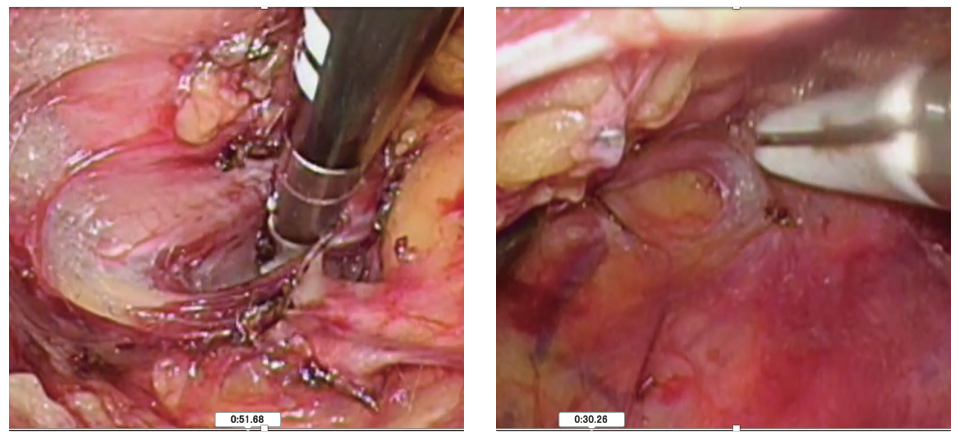

ロボット支援下手術

手術支援ロボットを用いた鏡視下手術では、胸腔鏡手術も縦隔鏡手術も保険診療となっています。ただ、縦隔鏡手術の場合、腹部からの操作のみロボット支援となる場合がほとんどです。ロボット支援手術の長所は、操作性が向上した多関節機能を持った鉗子と手振れ防止機能があることでより精緻な手術が可能になること、助手の技量の影響を受けにくく安定した術野の確保が容易となることなどがあり、近年急速に増えてきています。

ハートライフ病院は2025年5月に沖縄県で初めてのロボット支援下食道がん手術を施行しました。

筆者は高い専門性が求められるこの手術に対応できる、県内でも限られた医師として治療にあたっています。

著者 -Author-

ハートライフ病院 食道外科部長

李 栄柱(り しげる)

【プロフィール】

1992年に香川医科大学を卒業。同年に大阪市立大学第二外科に入局。関連病院勤務を経て2006年4月から大阪市立大学大学院消化器外科講師、2022年4月から大阪公立大学大学院消化器外科講師、2023年4月から大阪公立大学大学院消化器外科副部長、2025年4月からハートライフ病院食道外科部長。

これまで多数の食道がん手術に携わっており、術者や指導的な立場での支援も多く経験しています。

【学会認定および所属学会】

日本内視鏡外科学会技術認定医(食道悪性)・ロボット支援食道癌手術プロクター・評議員、日本食道学会食道外科専門医・評議員、日本気管食道科学会気管食道科専門医・評議員、日本消化器外科学会指導医・専門医、消化器がん外科治療認定医、日本外科学会指導医・専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医、日本消化器病学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

かりゆし会の採用情報

かりゆし会では新しい仲間を募集しています

ハートライフ病院・ハートライフクリニック・ハートライフ地域包括ケアセンターを運営する社会医療法人かりゆし会の医師・看護師・薬剤師等の求人・転職・採用・リクリート情報を掲載しています。

-

前の記事

5階病棟と鼠径ヘルニア手術の紹介 2025.08.01

-

次の記事

記事がありません