ありんくりん Vol.8 「糖尿病の運動療法について(初心・初級編)」

糖尿病の運動療法について 初級編

著・編 健康運動指導士 長嶺・高原

監修 ⼩原 正也(糖尿病専⾨医)

おすすめ対象者

- これから運動を始めたいと思っている方

- これから体を動かすことを始めたい方

糖尿病の運動療法

皆さん、食事療法と共に運動療法が大切なことは、ご存知かと思われます。しかし、運動をする目的が誤った方向へ行くと、始めることや継続が難しくなります。

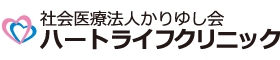

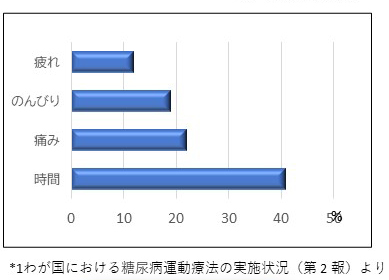

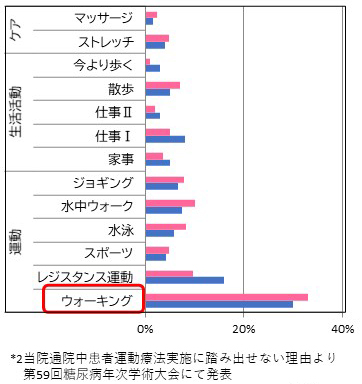

理由として「時間がない」「痛み」「疲れているから」「ゆっくりしたい」などが挙げられます*1。この背景には、【運動=ウォーキング】という種目の偏りが、なかなか始められない理由・続かない理由と思われます*2。

皆様が運動を行う目的は何でしょうか?

血糖コントロールを改善する!いつまでもガンジュウな体でいたい!など、目的は様々です。そして運動種目も様々です。きっと自分の目的に合った運動があるはず♪

今回の★ありんくりん★を参考に始められる運動! 続けられる運動がありましたら幸いです。

運動療法を実施していない理由 *1

運動をしていない方が知っている運動種目 *2

あなたに合った運動療法を選ぼう♪

運動療法の内容も十人十色。年齢や目的に応じた種目を選んで、出来る限り、体を動かすことを心掛けていきましょう。

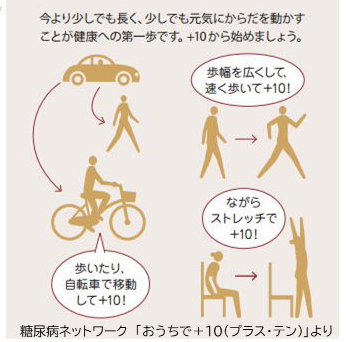

今より10分多く体を動かそう

皆さん歩いてますか?この10年間、全ての年齢層で、1日あたり約1,000歩減少しています。これをカロリーにするとおよそ1日あたり30kcalで、1年間続くと約1~1.5kgの体重増加に相当します。

1,000歩のウォーキングに値する運動に要する時間は10分程度です。そこで「プラス・テン」今より10分多く体を動かすことを意識してみましょう♪

以前は、ウォーキングなどは30分以上続けて行わないと脂肪が燃えないことから、時間が短いと効果がないと言われていました。

「プラス・テン」で10分歩けばおよそ1,000歩になります。

生活の中で時間をみつけ、なるべく体を動かすようにしましょう♪「ちりも積もれば」で元気な体を手に入れましょう♪

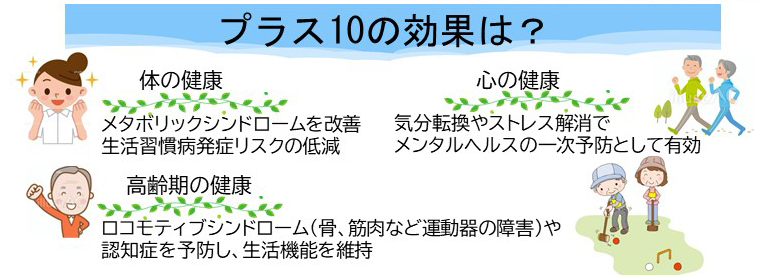

プラス10の効果は?

+10(プラス・テン)で健康長寿を伸ばしましょう!

これからウォーキングを始めたい方へ ~ウォーキングの効果は痩せるだけではない!?~

ウォーキングとストレス解消法

新型コロナウイルスの影響で先行き不透明な中、強いストレス、不安など増加している状況ですが、対処法として気持ちを和らげるひとつの方法があります。それはナント「歩くこと」です。ウォーキングやジョギングをした後、気分がスッキリする。そんな経験をしたことありませんか?ストレスや不安、依存症、うつ病までも実際に軽減する効果があるからです。

そこで、今回紹介するのが、「ウォーキング・セラピー」です。

仕事場、自宅などに閉じ込められたときに起きること

一日の大半を職場・自宅で過ごし、常に仕事のこと・家庭のこと等が頭から離れない生活を送っていると、ストレスホルモンの分泌量が増加し、その状態が続くと、苛立ち、不安、うつ、アドレナリン依存症(スリルや興奮を追い求めずにはいられない状態)など、さまざまなトラブルにつながります。

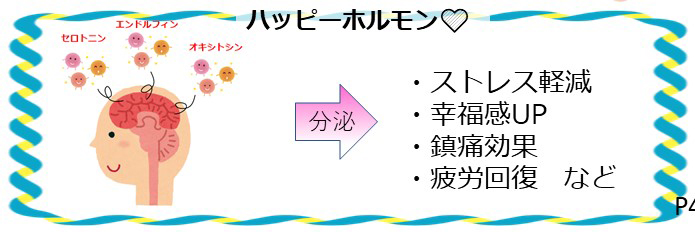

痩せるために歩く?今回は「幸せに向かって歩く」

ストレスホルモンに、対抗手段としてウォーキングをすると、「幸福ホルモン」と言われるエンドルフィンとともに、オキシトシンが分泌されて体内をめぐるため、すぐに効果を感じることができます。

やってみよう!ウォーキングセラピー ~歩くだけで幸せな気持ちになる!ハッピーウォーキング~

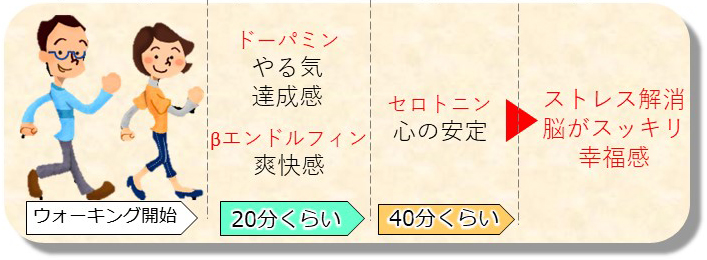

ウォーキング開始から分泌されるハッピーホルモン

- まずは時間を気にしないで歩いてみる。5分でもOK!

- 携帯などは手に持たず歩く、プチ自分時間を確保する

- 緑の多い場所、自然の音や匂いや景色を楽しむ

- 体や感情を感じる「今日はカラダ軽い・重い」「気分がイイ・悪い」「気持いい~な」など、日々変わる自分自身と向き合う

運動が抑うつのリスクを抑える研究では

明治安田厚生事業団の研究では、「余暇時間にまったく運動をしないグループに比べ、1週間に運動を2時間以上しているグループは、1年後に抑うつになるリスクが約半分に抑えられる」という調査結果があります。

つまり「余暇に運動をしている人は抑うつ状態になりにくい」ということが言えるため、仕事上のストレスが高い人こそ余暇での運動を積極的に取入れたほうがよさそうです。 まずは日常的に行っている「歩くこと」に意識を向けてウォーキング

セラピーを実施してみることをおすすめします。

スポーツ庁WEB広報マガジンより

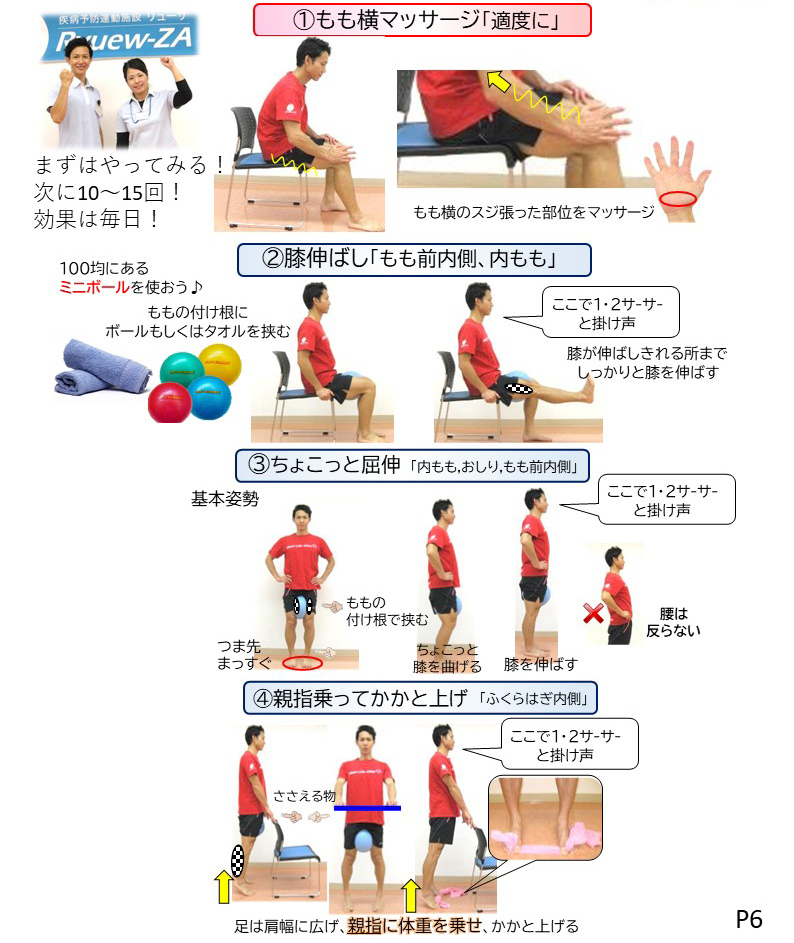

4種目の体操で膝痛予防♪膝がんじゅう体操!

注意:痛みが悪化する場合は行わないでください

簡単お手軽 腰痛体操

現代の生活ではデスクワークやスマホなど前かがみや猫背の姿勢、動作が多くみられます。下記のように腰に負担がかかっています!

そこで、おススメ体操が、「前を見て、おしりを押して1・2・3」です♪是非、日常生活の合間に行ってみてください!

座ると楽なのに実は腰に負担が掛かっている?!

これで腰痛予防!「前を見て、おしりを押して123」

×危険な姿勢「上を向いて、腰を押す」首・腰に負担がかかります。

注意:このポーズで、痛みやしびれが悪化する場合は行わないでください

筋力・筋肉量を維持する時代!サルコペニア予防しよう

以前よりも体重が増えた。お腹周りが気になる。その対処法として、極端に摂取カロリーを制限する方法や、特定のものばかりを食べるダイエット法などは、低栄養状態になり、体重とともに筋肉が落ちてしまい、サルコペニア(加齢に伴い、筋肉量・筋力が減少していく現象)のリスクを高めます。サルコペニアは25~30歳頃から始まり、「生涯を通して進行」しますが、運動により筋力の向上、筋肉量の維持でサルコペニアの進行を抑えることが可能です。

体を動かすことを心がけ、「未来に迫りくるサルコぺニアを予防」しましょう。

男女65歳~74歳の全身の筋肉量の値

下半身

男性 34%

女性 33%

上半身

男性 10%

女性 9%

体幹(心筋を含む)

男性 56%

女性 58%

参考文献 日本人筋肉量の加齢による特徴

心筋をのぞくと全身の中で筋肉量が多いのは下半身!

※心筋とは心臓の収縮機能をつかさどっている筋肉

貯筋すべき4つの大事な筋肉

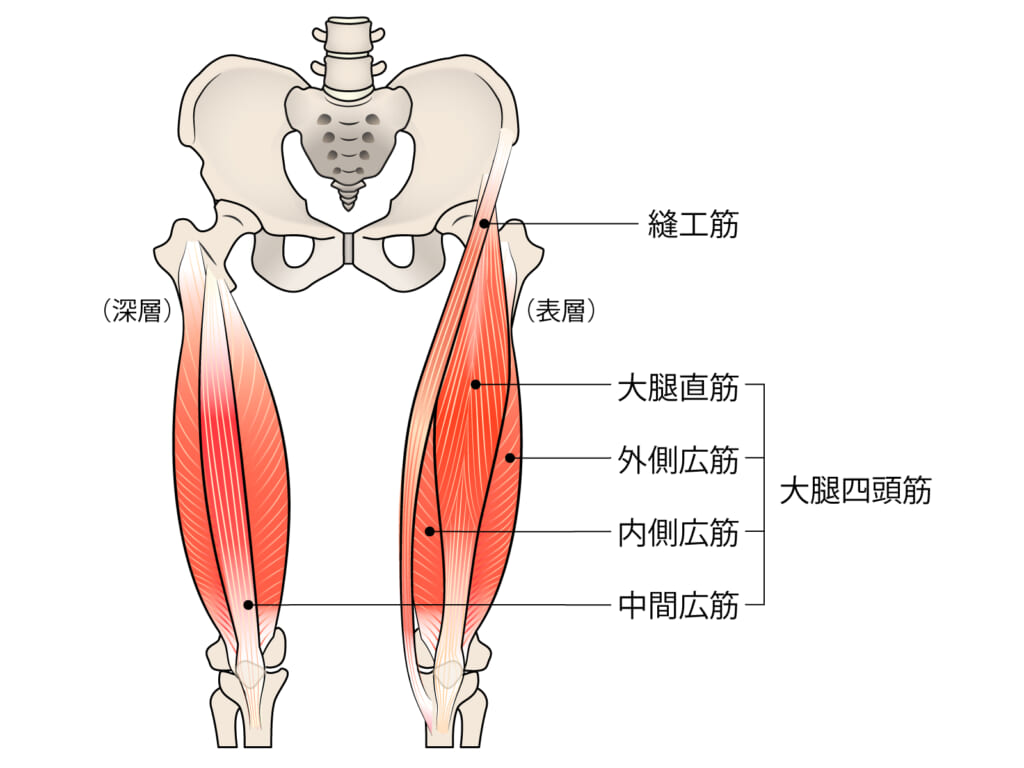

大腿四頭筋(ももの前)

人体で最も大きい筋肉の1つ。

主に膝を伸ばす際に働き、体を支え、動かす動作の中心的な役割を担う。

加齢によって衰えが進みやすい。

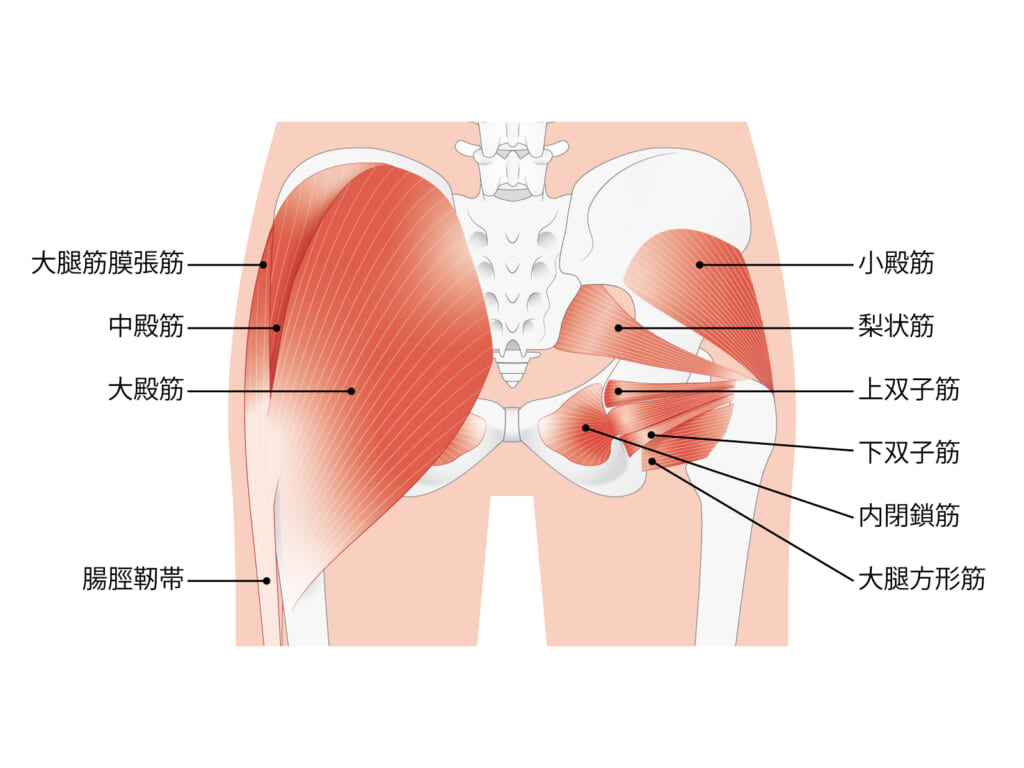

大殿筋(お尻の筋肉)

太ももの前の筋肉とともに体重を支え、歩く、立つなど歩行の基礎となる。

衰えると、足を後ろに振る働きが弱くなり歩行能力の低下に繋がる。

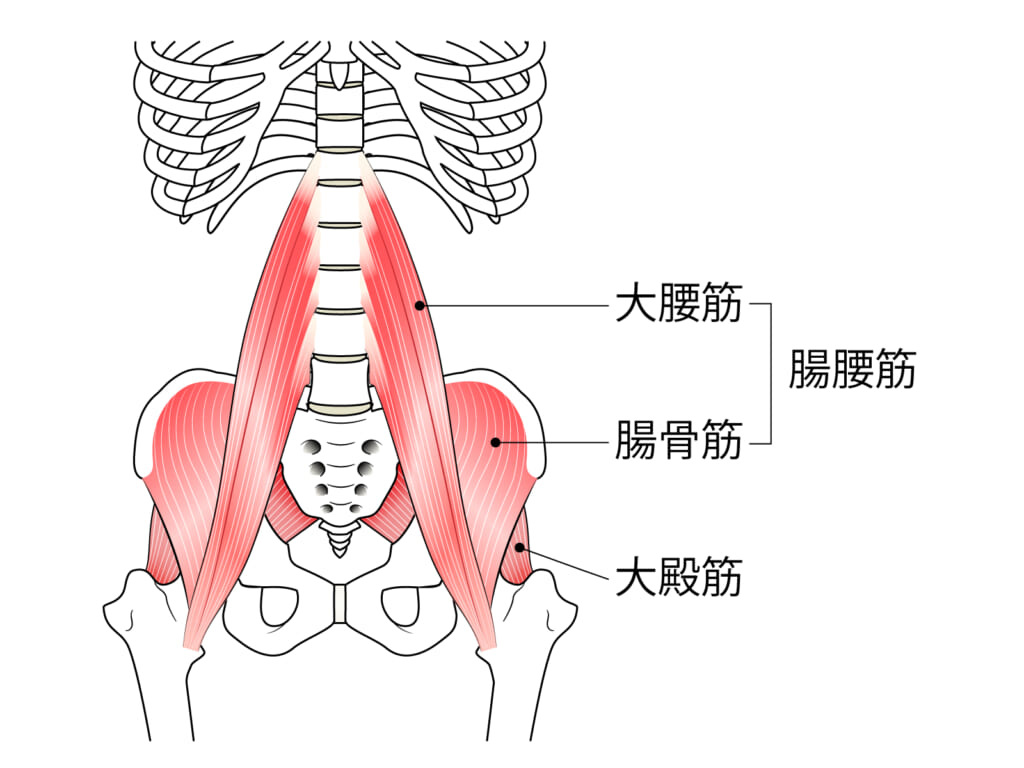

腸腰筋(足の付け根の筋肉)

背骨・骨盤と足の大腿骨をつなぐ筋肉。

衰えると、歩くスピードが遅くなる。

足が上がりにくくなることでつまずく原因にもなる。

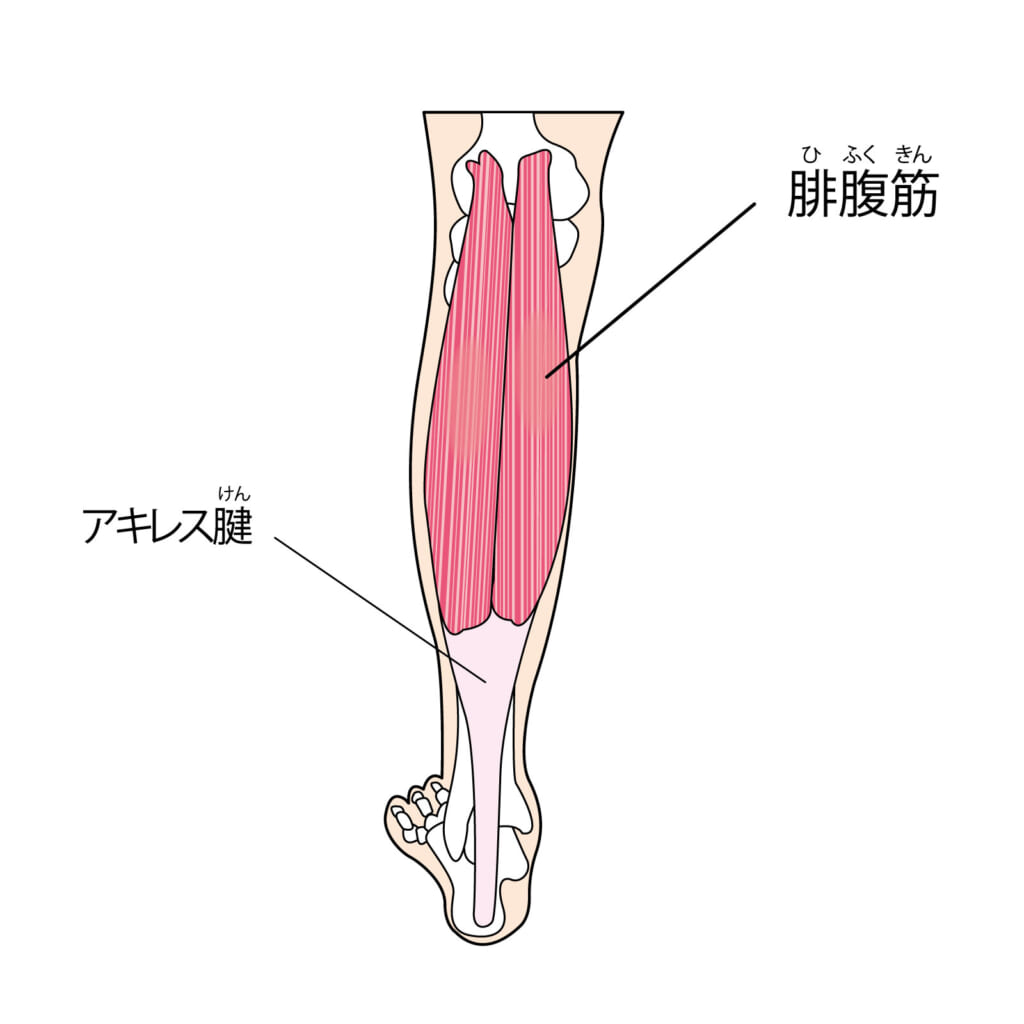

腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)

歩くときにかかとを持ち上げる働き。

衰えると、歩行時の蹴るときの力が弱まる事で歩くのがだんだんと遅くなる。

これだけ簡単♪サルコペニア予防運動

はじめに「椅子に座り、足の幅は椅子の幅にします」

①座った状態で足踏みしましょう。

②椅子座った状態から、お尻を少し椅子から持ち上げます。その状態で下で3秒ほど止めたらゆっくり立ちましょう。

③立った状態でかかとを上げ下げその時にかかとを床に「ストン」と下ろす(骨の強化)

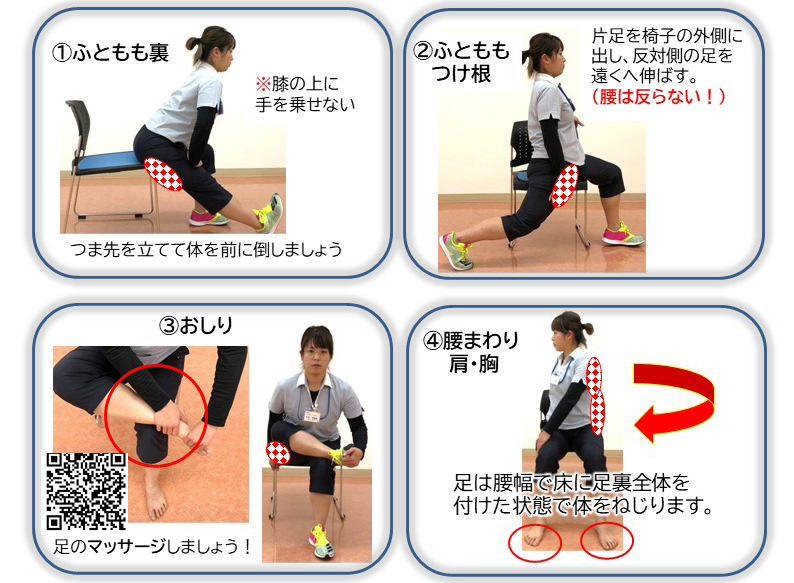

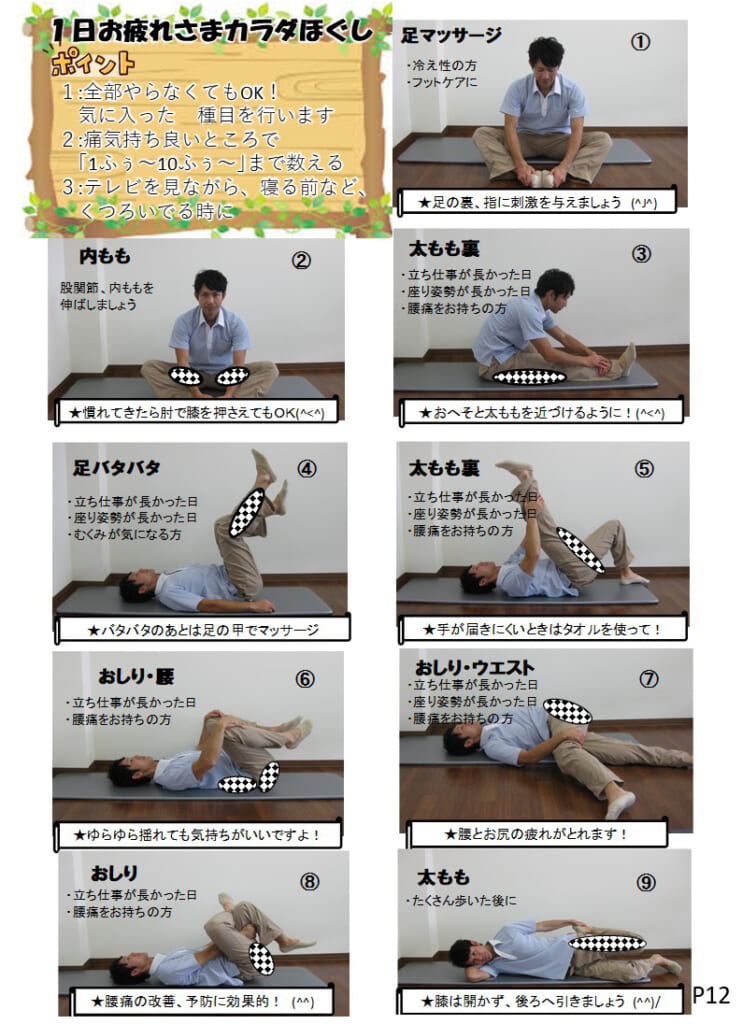

在宅勤務の方必見!疲れた体に!同じ姿勢の体に!「カラダ楽楽ストレッチ」

外出自粛で座りっぱなし?「血流upストレッチ」

外出自粛や在宅での勤務・ヤーグマイなどで長時間同じ姿勢でいると、全身の血流が悪くなり、筋肉も固くなります。全身の血液をupさせ、頭も体もスッキリ!リフレッシュ!しましょう♪

そこで「カラダ楽楽ストレッチで全身ほぐしましょう。

呼吸:「1ふぅ~2ふぅ~…10ふぅ」と数える(20秒)

ストレッチを行うことで全身の血流の流れが良くなり、むくみの予防改善にも効果的です♪

ドクター♪リレーコラム♪食事日誌のすすめ

崎原 みち代 先生

2020年からコロナ感染症と向き合って、1年8か月が過ぎようとしています。みなさんの生活も色々な制約の日々だと思います。

コロナ禍は、運動療法も積極的にできない状況で、自分の食生活を見直す良い時期かもしれません。自宅で過ごす時間が増えたことで、間食する機会が増えたり、簡単な食事になりがちです。そのような日々が続くと、体重が増えたり、糖尿病の血糖コントロールが悪化することに繋がります。

そういうときは、食事日誌を始める絶好のチャンスかもしれません。自分が1日に口にしたものをすべて書いていくものです。細かい食事内容や量は書く必要はありません。「まずは書くこと」で、自分の食事を見直すことができ、それにより減量や血糖値の改善が期待できます。食事療法は、糖尿病治療の柱であり、あなた自身が主役の治療法です。

糖尿病内科スタッフ紹介